Prolog

Mein letzter Wille

Ich, Hanna Gleißner, erkläre hiermit im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte meinen letzten Willen:

Die Villa Gleißner und alles, was darin enthalten ist, soll in den Besitz des Ortes Edelsbrunn übergehen. Der zum Zeitpunkt meines Todes amtierende Bürgermeister möge entscheiden, was mit dem Anwesen geschehen soll. Mir ist es vollkommen gleich. Möglicherweise kann ein Verkauf durch die örtliche Immobilienfirma die Amtskasse etwas aufbessern. Mir ist bewusst, dass die Menschen aus Edelsbrunn unser Anwesen meiden. Und sie tun recht daran. Ich habe mein Bestes versucht, um die Schuld meiner Familie zu sühnen, doch letztendlich werden die Gespenster der Vergangenheit nie verschwinden. Wenn Sie also das Haus abreißen wollen, habe ich auch dafür vollstes Verständnis.

Mein Bankvermögen soll aufgelöst und der Kinderkrebshilfe gestiftet werden. Mein Barvermögen, das sich im Haus auffindet, soll auf dem Marktplatz verteilt werden ‒ an jeden, der zufällig vorübergeht.

Mit allem anderen verfahren Sie, wie auch immer es Ihnen beliebt. Das Einzige, was ich mir für mich selbst wünsche, ist ein würdiges Begräbnis an der Seite meiner geliebten Schwester Valentina. Ich habe ihr noch so viel zu erklären.

Ich würde gerne sagen: »Behalten Sie mich in guter Erinnerung«, doch ich weiß, dass es das Beste für alle Beteiligten sein wird, wenn dieses Dorf mich und meine Familie für immer vergisst.

Leben Sie wohl.

Hanna Gleißner

2019

Emilia

Ächzend ließ sich Emilia auf die kleine Holzbank am Straßenrand plumpsen. So hatte sie sich ihren Neuanfang wirklich nicht vorgestellt. In den schillerndsten Farben hatte sie sich ausgemalt, wie sie in dem hautengen, viel zu teuren Kostüm, in das sie nur hineinpasste, weil sie drei Wochen strengste Diät gehalten hatte, einen triumphalen Neustart in die beste Phase ihres Lebens hinlegen würde. Mit perfektem Make-up, schlanker Figur, einem strahlenden Lächeln und sündhaft teuer manikürten Fingernägeln hatte sie sich fest vorgenommen, einen perfekten Eindruck zu hinterlassen. Nicht nur bei Matthias Plaschke, der die Immobilienfirma leitete, in der sie nun seit knapp einer Stunde probeweise angestellt war, sondern insgesamt bei allem und jedem, der ihr begegnen würde. Vor allem bei den Einwohnern dieses winzigen Örtchens namens Edelsbrunn, in dem sie künftig ihr Dasein fristen wollte. Vorerst. Denn was sie bisher von dem verschlafenen Nest gesehen hatte, war ehrlich gesagt nicht besonders vielversprechend. Eher so Marke schlafender Hund als steppender Bär, dachte sie mit einem Hauch Sarkasmus. Doch sie wollte sich nicht beklagen. Schließlich hatte sie selbst diesen Ort ausgewählt. Und das einfach nur deshalb, weil er weit genug weg war.

Wenn schon weg, dann auch richtig weit, hatte sie beschlossen, bevor sie die Flucht ergriffen hatte.

In diesem winzigen Nest würde sie garantiert niemand suchen und schon gar keiner finden, der sie nicht finden sollte.

Blieb nur zu hoffen, dass dieser Plan besser aufgehen würde als derjenige mit dem guten Eindruck, denn nachdem sie sich inzwischen eine Dreiviertelstunde in den viel zu hohen und dazu noch viel zu kostspieligen Pumps über das Kopfsteinpflaster gekämpft hatte, war ihr Make-up keineswegs mehr perfekt und von strahlendem Lächeln konnte keine Rede sein. Stattdessen verrutschte ständig der Rock ihres Kostüms und kleine Rinnsale von Schweiß liefen ihr über das Gesicht und die Wirbelsäule entlang. Aus dem akkurat geformten Dutt hatte sich eine hellblonde Strähne gelöst und klebte nun unangenehm an ihrer schweißnassen Schläfe. Sie konnte nur hoffen, dass der Kajalstrich, mit dem sie ihre dunkelblauen Augen bewusst betont hatte, noch nicht in seine Bestandteile zerflossen war und ihre Schuhe hatte sie bereits so viele Male verflucht, dass es ein Wunder war, dass sie noch nicht in Flammen aufgegangen waren. Dabei brannten ihre Füße tatsächlich, als ginge sie durch loderndes Feuer. Vielleicht wäre es besser gewesen, auf Schuhe mit niedrigeren Absätzen zurückzugreifen, doch bei einer Körpergröße von nur einem Meter sechzig war sie seit ihrer Jugend daran gewöhnt, ein paar Zentimeter dazu zu schummeln und außerdem war man hinterher immer schlauer. Ein Auto, das wäre der Ausweg gewesen. Was hatte sie sich nur dabei gedacht, ohne Auto zu fliehen? Jeder popelige Bankräuber wusste, dass ein Fluchtauto das Wichtigste war. Stattdessen hatte sie völlig überhastet ihren Koffer gepackt und war mit der Bahn quer durch Deutschland gefahren. Nur, um schlussendlich in einem winzigen Ort namens Edelsbrunn ausgespien zu werden wie Jona von seinem Walfisch. Herzlichen Glückwunsch aber auch!

Frustriert nahm Emilia die kleine Wasserflasche aus ihrer viel zu großen Handtasche und trank den letzten sorgsam aufgesparten Schluck in einem gierigen Zug aus.

Warum hatte sie nur auf ihre neue Kollegin hören müssen? Frau Sill hieß sie. Ein Name, den sie sich würde merken müssen, denn offensichtlich hatte diese Person aus unerfindlichen Gründen innerhalb kürzester Zeit beschlossen, sie zu hassen. Warum sonst hätte sie Emilia versichern sollen, dass es nur ein Katzensprung vom Immobilienbüro bis zur Villa Gleißner sei, den man locker zu Fuß bewältigen konnte? Diese Behauptung war offensichtlich eine Lüge gewesen. Zwar hatte sich Emilia inzwischen auch ein paarmal gehörig verlaufen und wusste zugegebenermaßen nicht mit Sicherheit, ob sie auf dem richtigen Weg war, doch wenn es sich wirklich nur um einen Katzensprung gehandelt hätte, dann hätte sie längst ankommen müssen – Orientierungsverlust hin oder her. Und jetzt hatte sie nicht einmal mehr etwas zu trinken. Wenigstens befand sie sich inzwischen in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Zumindest vermutete sie das, da immer mehr Menschen zu sehen waren, die, mit Tüten und Taschen bepackt, in verschiedene Richtungen strömten. Vereinzelt standen kleine Grüppchen beieinander und unterhielten sich. Weit konnte das Zentrum des Ortes oder zumindest eine Einkaufsmöglichkeit also nicht mehr sein.

Es war wirklich ärgerlich, dass sie erst heute Morgen angekommen war und sich nicht schon ein paar Tage früher in ihrer neuen Wahlheimat hatte umsehen können. Doch natürlich war es nicht anders möglich gewesen. Vor zwei Tagen hatte sie ja noch nicht einmal geahnt, dass sie ihr altes Zuhause so Hals über Kopf verlassen würde.

Optimistisch bleiben zwang sie sich selbst zu positiveren Gedanken, denn sie hatte sich geschworen, sich nicht von den vergangenen Ereignissen deprimieren zu lassen. Was geschehen war, war nun einmal geschehen. Die einzige und dadurch auch beste Art, mit der Situation umzugehen, war, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.

Immerhin hatte ihr neues Leben ihr ja bereits einen guten Grund dafür gegeben, positiv gestimmt zu sein, denn innerhalb von vierundzwanzig Stunden einen neuen Job zu finden, war nun wirklich nichts, was man erwarten konnte. Gut, sie hatte ihn noch nicht sicher ‒ zunächst nur auf Probe. Aber mit der Villa Gleißner hatte sie eine faire Chance bekommen, sich die Festanstellung zu sichern. Es war nur verständlich, dass sich Herr Plaschke, ihr neuer Chef, zunächst von ihren Qualitäten als Immobilienmaklerin überzeugen wollte, bevor er sie in seiner angesehenen Firma fest einstellte.

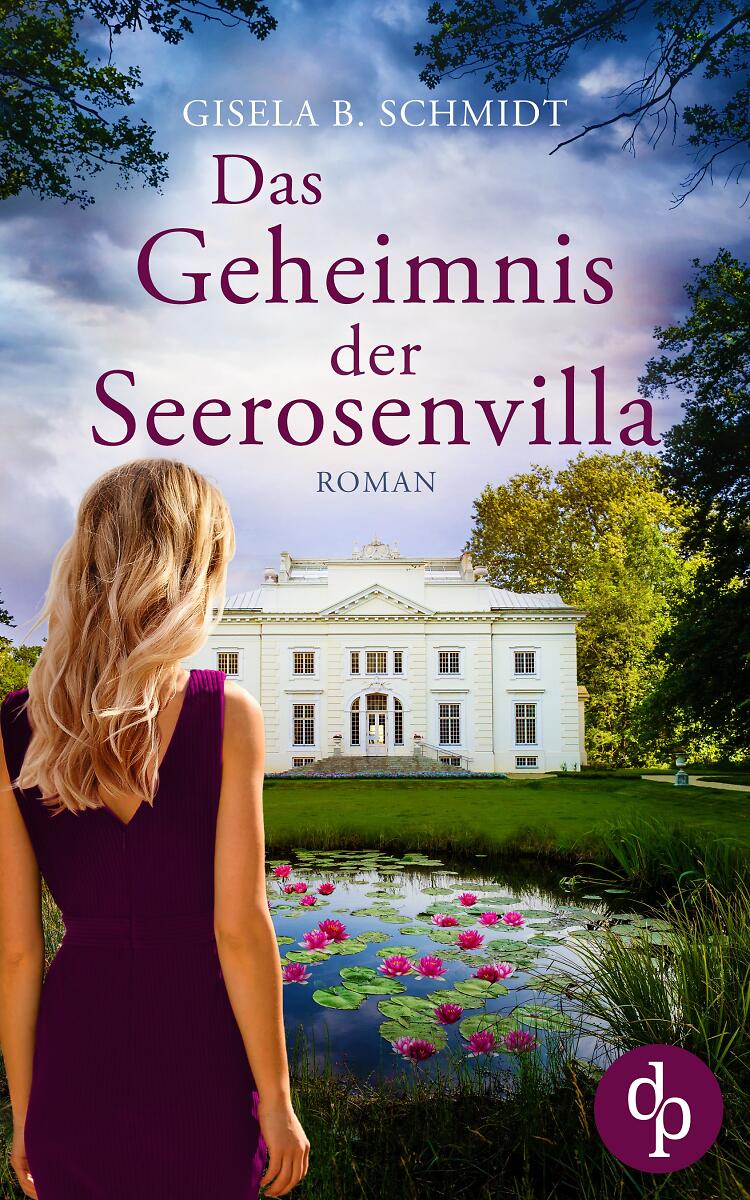

Emilia spürte, wie sie von einer Welle neuer Euphorie durchflutet wurde. Sie hatte einen Ort gefunden, der weit genug weg war, um alles Geschehene hinter sich zu lassen und vor allem weit genug weg, um weder zufällig noch absichtlich gefunden zu werden. Sie hatte – fast – einen neuen Job und eine Villa an der Hand, mit deren Verkauf sie eigentlich nur triumphieren konnte. Wenn das Bild, das Plaschke ihr in den Unterlagen gezeigt hatte, nicht extrem bearbeitet worden war, dann handelte es sich bei der Gleißner-Villa um ein zauberhaftes Anwesen. Vermutlich würden sich die Interessenten bereits innerhalb weniger Tage um dieses Objekt prügeln.

Lächelnd kramte sie in ihrer Handtasche nach dem kirschroten Lippenstift. Noch bis vor ein paar Tagen hätte sie diesen als viel zu auffällig bezeichnet, doch zu ihrem neuen Leben schien er einfach perfekt zu passen. Er strahlte Erfolg, Dynamik und Verführung aus, genau das, was sie mit ihrem neuen Ich zu verkörpern beabsichtigte.

Als sich ein plötzlicher Schatten auf ihr Gesicht legte, hob sie den Kopf und sah direkt auf den Rücken einer Frau, die unmittelbar vor ihr stand. Leicht irritiert musterte sie die ältere Dame. Da fiel ihr Blick auf die lange Stange direkt neben ihr. Emilia runzelte die Stirn. In ihrer Erschöpfung war ihr gar nicht aufgefallen, dass die kleine Holzbank, auf die sie sich gesetzt hatte, kein einfaches Ruhebänkchen, sondern Teil einer kompletten Bushaltestelle war. Umso besser.

Schnell setzte sie ihr freundlichstes Lächeln auf, erhob sich von der Bank und trat neben die ältere Dame, die entspannt auf den Bus zu warten schien.

»Entschuldigen Sie bitte …«

Die Frau wandte ihr das Gesicht zu, auf den Lippen ebenfalls ein freundliches Lächeln, in Erwartung der Frage, die Emilia offensichtlich stellen wollte.

»Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich am schnellsten zur Villa Gleißner komme? Ich glaube, ich habe mich verlaufen.«

Die Reaktion der alten Dame kam vollkommen unerwartet. In derselben Sekunde, in der sie Emilia bewusst wahrnahm, gefror ihr das Lächeln auf den Lippen. Ihr faltiges Gesicht wurde aschfahl, während ihre Augen, in denen sich ein Ausdruck blanker Panik zeigte, sich unnatürlich weiteten. Wie im Schock taumelte die Frau einige Schritte rückwärts – ein ängstliches Zurückweichen vor einer unerklärlichen Gefahr.

Irritiert drehte sich Emilia um, konnte aber nichts Bedrohliches hinter sich erkennen. Lediglich eine Frau mittleren Alters, die einen Einkaufskorb im Arm hielt, war zu ihnen herangetreten, doch diese sah vollkommen harmlos aus. Emilia wandte sich wieder zu der alten Dame um, die noch immer wie eine Nachtwandlerin rückwärts taumelte, ihren Blick eisern auf Emilias Gesicht geheftet, während ihr wie in Zeitlupe die Einkaufstasche aus der Hand glitt. Einige Äpfel fielen heraus und kullerten über den Gehweg, bevor sie schließlich wackelnd liegen blieben.

»Oh mein Gott!«, schrie die alte Dame plötzlich panisch. »Sie ist wieder da! Bringt euch in Sicherheit. Schnell!«

Dann stieß sie einen entsetzlichen Schrei aus, wandte sich um und rannte in einer erstaunlichen Geschwindigkeit davon.

Wie paralysiert starrte Emilia ihr hinterher. Da bemerkte sie, dass die eben hinzugekommene Frau sie fragend anblickte.

Emilia verspürte Scham, ohne zu wissen wofür.

»Na, da ist wohl eine ziemlich große Schraube locker«, sagte sie dann mit einem entschuldigenden Grinsen und unterstrich ihre Aussage mit der entsprechenden Handbewegung.

Die andere wirkte verwundert. »Na ja, eigentlich ist Hannelore für ihr Alter erstaunlich fit, auch geistig.«

»Hat sie jetzt wirklich meinetwegen so reagiert?«

»Ich habe keine Ahnung.« Die Ratlosigkeit stand der fremden Frau förmlich ins Gesicht geschrieben, während auch sie der älteren Dame hinterherstarrte, die sich im Laufschritt immer weiter entfernte, als sei ihr der leibhaftige Teufel direkt auf den Fersen.

Nachdenklich hob Emilia die heruntergefallene Einkaufstasche vom Boden auf und begann, die umherliegenden Äpfel wieder einzusammeln.

»Also, wenn sie meinetwegen so erschrocken ist, dann tut es mir aufrichtig leid. Auch wenn ich nicht weiß, was ich getan habe, um die arme Frau derart aus der Fassung zu bringen«, entschuldigte sich Emilia.

Ihr Gegenüber kratzte sich nachdenklich am Kopf. »Das kann ich mir allerdings auch nicht erklären. Die Tasche können Sie mir gerne geben, ich bringe sie Hannelore nachher vorbei. Wir wohnen nur ein paar Häuser voneinander entfernt.«

»Danke. Bitte richten Sie ihr aus, dass es mir leidtut und dass ich wirklich vollkommen ungefährlich bin.« Emilia lachte, doch es wirkte eher gezwungen als freundlich.

»Das mache ich. Was wollten Sie denn von Hannelore?«

»Oh, eigentlich nichts Aufregendes. Ich habe sie nur nach dem Weg zur Gleißner-Villa gefragt.«

»Ah.« Ein seltsames Grinsen breitete sich auf dem Gesicht der Fremden aus, das Emilia im ersten Moment nicht zu deuten vermochte. »Sie sehen gar nicht aus wie so eine.«

»Wie was für eine?«

»Entschuldigung, ich wollte Ihnen wirklich nicht zu nahetreten.« Die Frau gab sich offensichtlich alle Mühe, um sich das Lachen zu verkneifen.

»Für was für eine Frau halten Sie mich denn?«

Nun begann die Fremde tatsächlich verhalten zu kichern und presste sich die Finger auf den Mund. »Na eine Geisterfrau. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie die richtige Bezeichnung dafür ist.«

»Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wovon Sie gerade sprechen«, gestand Emilia und hob in einer hilflosen Geste die Arme.

»Na, sind Sie denn nicht auf der Suche nach den Stimmen der Vergangenheit?«

Die Frau sprach wirklich in Rätseln. So langsam drängte sich Emilia der Verdacht auf, dass die alte Hannelore nicht die Einzige zu sein schien, die in diesem Dorf eine ordentliche Schraube locker hatte, doch das konnte sie der Fremden natürlich nicht ins Gesicht sagen. Etwas ratlos stand sie da und versuchte aus der Mimik der anderen herauszulesen, ob diese sie gerade auf den Arm nehmen wollte oder ob eine Chance bestand, dieses Gespräch, das eigentlich nur aus Rätseln bestand, ernsthaft fortzuführen.

»Verzeihung, ich wollte Sie nicht beleidigen«, entschuldigte sich die Frau nun besänftigend. Noch immer spielte ein leicht spöttischer Zug um ihre Lippen. »Ich kann mit all dem Zeug nicht besonders viel anfangen, wissen Sie. Aber ich habe kein Problem damit, wenn jemand Spaß daran hat. Jedem das Seine, sage ich immer. Wir sind schließlich ein freies Land.«

»Ich verstehe immer noch nicht, was Sie meinen.«

»Na, Sie wollen doch in der alten Villa die Geister beschwören, oder nicht?«

»Aber nein. Wie kommen Sie denn darauf?«

»Oh.« Zu Emilias Überraschung errötete die Frau leicht. Offensichtlich war ihr die Situation mit einem Mal sehr unangenehm. »Was wollen Sie denn dann in der Geistervilla?«

Für einen Moment war sich Emilia nicht sicher, ob sie sich verhört hatte. Zur Sicherheit betonte sie aber den Familiennamen bei ihrer Antwort extra: »Ich bin Immobilienmaklerin und möchte gerne die Gleißner-Villa in Augenschein nehmen, bevor wir sie in unseren Verkaufskatalog aufnehmen.«

»Immobiiiiiiiilienmaklerin!« In plötzlicher Erkenntnis ihres Irrtums zog die Frau das I unnatürlich in die Länge und schlug sich dabei mit der flachen Hand an die Stirn. »Na klar! Oh, es tut mir leid, Frau …«

»Sandberg. Emilia Sandberg.«

»Clara. Einfach nur Clara. Es tut mir leid, Frau Sandberg. Und noch mehr tut es mir leid, dass Sie in der vollkommen falschen Richtung sind. Die Villa Gleißner liegt genau auf der anderen Seite des Dorfes. Sie müssten dort lang.«

»Aber aus der Richtung bin ich doch gekommen.«

»Oh, dann tut es mir gleich noch mal leid, denn dann waren Sie eigentlich schon richtig. Arbeiten Sie für Immobilien-Plaschke?«

»Ja, genau.«

»Oh, und wer hasst Sie dort so sehr, dass er Ihnen ausgerechnet die Geistervilla aufgehalst hat?«

»Wie meinen Sie das?«

»Na, der alte Kasten ist doch verflucht.«

»Wie bitte?« Zwar glaubte Emilia weder an Flüche noch an sonstige übersinnliche Begebenheiten, doch die Selbstverständlichkeit, mit der Clara diese Behauptung von sich gegeben hatte, brachte sie kurz aus dem Konzept. Das schien auch Clara zu bemerken, die den erschrockenen Gesichtsausdruck von Emilia skeptisch musterte.

»Ach nichts, vergessen Sie das am besten gleich wieder. Das ist nur das, was man halt so redet. Ich habe nur Spaß gemacht«, fügte sie schnell hinzu. »Also wenn Sie bei Plaschke arbeiten, dann ist der Weg zur Villa Gleißner einfach zu erklären. Sie müssen quasi nur zurück zu Ihrem Büro gehen und dann genau in die entgegengesetzte Richtung laufen. Von da aus ist es nur ein Katzensprung. Ich schätze mal, so fünfhundert Meter zu Fuß.«

»Oh.« Nun war es an Emilia, erstaunt zu sein. »Danke.«

Obwohl sie froh war, nun wenigstens zu wissen, in welcher Richtung sie weitergehen musste, spürte sie, wie sich Verärgerung in ihr breitmachte. Sie war sich sicher, ihre Kollegin Frau Sill hatte ihr die falsche Richtung angezeigt. Raffiniertes Biest. Da hatte sie es doch tatsächlich geschafft, sie so in die Irre zu führen, dass Emilia sie nicht einmal dafür zur Rede stellen konnte. Denn dass die Villa nur einen Katzensprung vom Büro entfernt war, war ja im Prinzip korrekt gewesen. Wenn Emilia nun behaupten würde, die Kollegin hätte sie bewusst in die falsche Richtung geschickt, ohne das nachweisen zu können, dann stünde sie selbst am Ende noch als die Dumme da. Als die Neue, die nicht nur unfähig war, sich bezüglich kürzester Strecken zu orientieren, sondern die zudem auch noch gleich zu Beginn Streit mit den Kollegen suchte. Nein, das würde auf Herrn Plaschke ganz sicher keinen guten Eindruck machen. Auch wenn es sie ärgerte, würde sie über Frau Sills Finte also vorerst schweigen.

»Sie können auch den Bus nehmen, wenn es Ihnen zu weit zu Fuß ist«, unterbrach Clara ihre Gedanken. »Die Linie 3 fährt direkt dorthin. Also nicht zur Villa, aber kurz vor dem Immobilienbüro ist ja eine Haltestelle.« Mit einem mitleidigen Blick streifte sie Emilias Schuhe, was dieser nicht entging.

»Oh, das wäre mir tatsächlich sehr recht. Vielen Dank.«

»Dazu müssen Sie allerdings auf der anderen Straßenseite einsteigen. Sonst fahren Sie wieder in die falsche Richtung.«

»Danke. Ich glaube, das rettet meinen Füßen das Leben.«

»Ihre Füße haben ein eigenes Leben?«

»Ich habe noch nicht gewagt nachzusehen, aber so, wie sie sich anfühlen, bestimmt.«

Die beiden Frauen lachten.

»Für wen oder was haben Sie mich eigentlich vorhin gehalten?«, fragte Emilia nun vorsichtig, aber in diesem Moment hielt ein Bus mit quietschenden Bremsen genau vor ihrer Nase und verschluckte ihre letzten Worte.

»Sorry, da kommt mein Bus. Viel Glück mit der Geistervilla«, rief Clara fröhlich und winkte kurz, bevor sie in den Bus einstieg.

»Ja, danke. Für alles«, antwortete Emilia und Claras freundliches Nicken durch die Scheibe zeigte ihr, dass diese verstanden hatte.

»Linie 3«, murmelte Emilia keine zwei Minuten später, während sie die Straße überquerte. Hoffnungsvoll sah sie auf dem Fahrplan nach, wann sie denn mit diesem komfortablen Bus rechnen könnte, der sie und ihre geschundenen Füße sicher zur Gleißner-Villa bringen würde.

»Ha, Glück muss man haben«, entfuhr es ihr freudig, denn der Bus fuhr bereits in fünf Minuten. Ein wahrer Segen, denn Linie 3 fuhr über den gesamten Tag verteilt lediglich in zweistündigen Abständen.

Wenig später saß sie ungeduldig aber zufrieden in einem der erstaunlich sauberen Sitze, ein Zustand, den sie aus der Großstadt so nicht kannte, wo sie jedes Mal Angst haben musste, sich bei der bloßen Berührung mit einem öffentlichen Verkehrsmittel eine lebensbedrohliche Krankheit zu holen.

Mit dem kribbelnden Gefühl von Vorfreude öffnete Emilia ihre Handtasche und nahm die Akte heraus, die Herr Plaschke ihr mitgegeben hatte. Sie hatten sie bereits im Büro gemeinsam überflogen, aber so richtig intensiv hatte sie sich noch nicht mit dem Objekt auseinandergesetzt.

Direkt auf der ersten Seite der Mappe war ein Foto von der Villa zu sehen. Leider nur die Außenansicht. Weitere Bilder, zum Beispiel von den Räumlichkeiten, fehlten, was nicht weiter überraschend war, denn die einzelnen Zimmer sowie die Außenanlagen möglichst positiv darzustellen, fiel nun in ihren Aufgabenbereich und war einer der Gründe, warum sie sich die Villa unbedingt direkt vor Ort ansehen musste. Emilia hoffte inständig, dass das Gebäude auch nur annähernd noch so gut aussah, wie es sich auf dem Bild präsentierte, auf dem man eine Jahreszahl des Aufnahmedatums vergeblich suchte. Dann würde es ein Kinderspiel werden, dieses Objekt zu verkaufen.

Neugierig blätterte sie weiter. Plaschke hatte ihr bereits erklärt, dass die Villa eine Schenkung der letzten Besitzerin an die Stadt gewesen sei und diese wiederum Immobilien-Plaschke mit dem Verkauf beauftragt habe. Es gab also keinen privaten Besitzer, mit dem sie sich verständigen musste ‒ umso besser. Ihrer Erfahrung nach waren Stadtverwaltungen überaus angenehme Kunden. Wenn man ihnen ein gutes Angebot für das Objekt machte, dann war ihnen alles Übrige meist vollkommen egal. Verkäufe im Dienste der Stadt ließen sich in aller Regel schnell, reibungslos und unkompliziert abwickeln. Ein weiterer Grund, sich auf das Projekt zu freuen.

Mit geübtem Blick überflog Emilia die beigefügten Dokumente. Neben der Auftragsbestätigung durch die Stadt fanden sich eine Flurkarte, auf der die genaue Lage der Villa verzeichnet war, sowie ein paar genauere Zahlen zu Baujahr und Energieverbrauch. Darauf folgte ein Stapel mit Handwerkerrechnungen, die bis ins Jahr 1956 zurückreichten. An sich ein erschreckend dicker Stapel, doch Emilia wusste, dass dies ein hervorragendes Zeichen war, denn es bedeutete, dass die Villa regelmäßig renoviert worden war, was ihre Hoffnungen, diese in einem guten Zustand vorzufinden, noch mehr beflügelte.

»Junge Dame, ich glaube, hier wollten Sie aussteigen.«

»Oh, vielen Dank!«

Erschrocken fuhr Emilia hoch und kletterte aus ihrem Sitz. Sie warf dem Busfahrer einen Handkuss zu und schenkte ihm ihr strahlendstes Lächeln, woraufhin dieser die Hand zum lässigen Gruß erhob. Dann schlossen sich die Türen und Emilia stand wieder auf demselben Gehweg, auf dem sie vor anderthalb Stunden ihre Suche nach der Villa Gleißner begonnen hatte. Sie musste den Groll gegen diesen unnötigen Umweg, und damit verbunden auch gegen ihre Kollegin Frau Sill, gewaltsam unterdrücken, sonst hätte sie vermutlich das Immobilienbüro gestürmt und dieser streitlustigen Zicke die Augen ausgekratzt. Aber abgesehen davon, dass das strafbar wäre, passte eine solche Übersprunghandlung nicht zu ihrem neuen Image und dem Leben, das sie sich hier aufzubauen hoffte. Stattdessen atmete sie einmal tief durch und ging dann in die Richtung, die ihr Clara genannt hatte. Nach dem gemütlichen Sitzen im Bus schmerzten ihre Füße jetzt bei jedem Schritt noch mehr als zuvor. Bereits nach wenigen Metern sah sie keinen anderen Ausweg mehr, als die Luxusschuhe auszuziehen. Um ihre Strümpfe nicht zu ruinieren, entledigte sie sich kurzerhand auch dieser. Der plötzliche Luftzug, der ihre Beine und vor allem ihre geschundenen Füße umspielte, war unerwartet angenehm. So gut es der enge Rock des Kostüms zuließ, beugte sich Emilia hinab und begutachtete ihre Füße, nur um ihre Vermutung sofort bestätigt zu sehen: An nahezu jedem Zeh sowie an beiden Fersen prangten dicke Blasen, die teilweise sogar schon aufgescheuert waren. Nun hieß es die Zähne zusammenzubeißen und weiter! Wie immer.

Um die Schmerzen in ihren Füßen zu verdrängen, versuchte Emilia in ihrem Kopf das Bild der Villa Gleißner entstehen zu lassen, während sie sich vorwärtskämpfte. Schon immer hatte sie einen etwas übertriebenen Hang zur Romantik gehabt, dafür schämte sie sich nicht. Es stand ihr demnach frei, die Zimmer im Geiste ganz so zu entwerfen, wie es ihr gefiel. Und sie mochte nun einmal lange, schwere Vorhänge mit Blumendekor, die bodentiefe Sprossenfenster einrahmten. Genauso, wie ihr große Räume mit meterhohen Decken gefielen, die von Licht durchflutet und mit antiken Möbeln vollgestopft waren - selbstverständlich alles verschnörkelte Einzelstücke. Es waren aber nicht allein die Räume in älteren Häusern, die Emilia so liebte. Es war die ihnen innewohnende Atmosphäre, die davon zeugte, dass in diesen Zimmern schon viele Generationen von Menschen gelebt und jeden einzelnen Raum mit ihrer Anwesenheit, ihrem Leben und ihren Träumen erfüllt hatten. Vermutlich war das einer der Hauptgründe, warum sie sich für den Beruf der Immobilienmaklerin entschieden hatte. Und das, obwohl ihr hervorragendes Abitur ihr damals auch Wege in sämtliche Studienfächer mit strengstem Numerus Clausus ermöglicht hätte, woraufhin ihre Mutter ihr jahrelang mit einer Leier über verpasste Chancen in den Ohren gelegen hatte. Erst als Erika Sandberg sich persönlich davon überzeugt hatte, dass Emilia in ihrem Beruf außergewöhnlich erfolgreich war, hatte sie eingesehen, dass ein Medizinstudium wirklich nicht das war, was ihre einzige Tochter glücklich machen könnte. Ebenso wenig wie die Heirat mit einem erfolgreichen Arzt oder Anwalt - ein weiterer Traum ihrer Mutter, den sie erfolgreich hatte platzen lassen. Doch Enttäuschung hin oder her: Emilia war sich sicher, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Auch jene, sich spontan in Edelsbrunn niederzulassen und sich noch spontaner bei Immobilien-Plaschke zu bewerben. Das stand spätestens in dem Moment außer Frage, als sie die schneeweiße Villa vor sich aufragen sah. Erstaunt ließ Emilia ihren Blick über das Anwesen gleiten.

Wie es sich für eine exklusive Immobilie gehörte, zog sich eine zirka zwei Meter hohe Mauer um das gesamte Grundstück und ließ durch die breiten silbernen Stäbe gerade so viel Neugier des Betrachters zu, dass ein Blick auf die imposante Front der Villa möglich wurde. Diese ragte in einigen Metern Entfernung in die Höhe, als throne sie gleich einer erhabenen Majestät über dem parkähnlichen Garten, über dessen genaue Größendimensionen sich von außen nur spekulieren ließ. Der Großteil des Grundstücks war durch die dichte Bepflanzung entlang des Zauns nicht einsehbar, doch Emilias Herz hüpfte bereits jetzt höher, weil sie wusste, dass sich die Eintrittskarte zu diesem geheimnisvollen Abenteuer in ihrer Handtasche befand. Aufgeregt kramte sie darin und steckte wenige Sekunden später den Schlüssel ins Schloss des schmiedeeisernen Eingangstors, welches ungebetene Besucher abwehrte, sich für sie selbst hingegen nun einladend öffnete.

Glückselig lächelnd betrat sie das Grundstück der Gleißner-Villa und schloss das Tor wieder hinter sich ab. Sofort fühlte sie sich wie ein Kind, das überraschend in Alice‘ Wunderland gelandet war.

Ein perfekt gepflegter Garten verriet, dass die letzte Besitzerin, Hanna Gleißner, das Grundstück mit sehr viel Liebe gepflegt hatte oder zumindest hatte pflegen lassen. Von einem Fluch, den Clara halb im Scherz erwähnt hatte, war weit und breit nichts zu spüren. Stattdessen säumten üppige Obstbäume den breiten Kiesweg, der direkt auf den Eingang der Villa zuführte. Der Garten schien sich in weiten Ebenen um das Haus herum zu erstrecken, denn Emilia konnte den Zaun auf der anderen Seite des Grundstücks beim besten Willen nicht erkennen. Ein weißer Pavillon, der von roten, perfekt beschnittenen Rosen umrankt wurde, ragte romantisch zwischen breiten Lavendelbeeten empor. Überall im Garten waren kleine Bänkchen und Sitzgruppen arrangiert, sodass in Emilias Vorstellung sofort das Bild einer größeren Abendgesellschaft entstand: Frauen in langen Abendkleidern, lachend, mit Champagnerflöten in der Hand, Herren in Frack oder Anzug, von weltgewandter Eleganz, die über die aktuellen Börsenkurse spekulierten oder neue Geschäftsverbindungen knüpften, während ihre wunderschönen, mit viel zu teurem Schmuck behangenen Gemahlinnen sich über den neuesten Klatsch der Gesellschaft austauschten.

Das schrille Zwitschern eines Vogels riss Emilia aus ihrer Gedankenwelt. Es würde ein Kinderspiel werden, diese Villa zu verkaufen. Am liebsten hätte sie sich mit einem guten Buch in den wunderschönen Garten gesetzt, gelesen und die Welt um sich herum vergessen.

Als sie den Blick schweifen ließ und dieser auf die elegante Freitreppe der Villa fiel, gelang es ihr jedoch leicht, dem Lesedrang zu widerstehen, denn sie wusste, dass sie selbst auch jene Schlüssel in der Tasche trug, die dieses Schmuckkästchen öffnen würden. Mit gespannter Erregung schritt sie die große Treppe hinauf. Dann drehte sie klopfenden Herzens den Schlüssel im Schloss um und öffnete langsam die Tür der Villa Gleißner.

1932

Villa Gleißner

»Nicht schummeln!«

Elfie spürte die warmen Hände ihres frisch angetrauten Ehemannes durch das weiche Tuch, mit dem er ihr die Augen verbunden hatte. Als wäre dieser Tag nicht schon perfekt genug gewesen, hatte Heinrich nun zu allem Überfluss auch noch eine Überraschung angekündigt, die ihr garantiert gefallen würde, so hatte er versprochen. Elfies Herz klopfte so schnell und hart gegen ihre Rippen, dass sie sich sicher war, sie würde gleich in Ohnmacht fallen, wenn sie nicht sofort diese dämliche Augenbinde abnehmen und endlich sehen durfte, wo ihr Liebster sie hingebracht hatte.

Nach der Trauung waren sie zunächst alle gemeinsam essen gewesen. Glücklicherweise hatte Harald Stemper, Elfies Vater, gute Miene zum bösen Spiel gemacht, denn er war nicht nur gegen die Hochzeit, sondern auch gegen die überdimensionale Feier gewesen, die Heinrich organisiert hatte. Seiner Meinung nach war Elfie mit ihren neunzehn Jahren sowieso noch viel zu jung, um eine Entscheidung zu treffen, die ihr ganzes Leben bestimmen würde. Wochenlang hatte er auf sie eingeredet, sie solle noch warten, bis sie Heinrich ihr Jawort geben würde. Harald Stemper hatte ja keine Ahnung gehabt, dass dies längst geschehen war und das traditionelle Anhalten um ihre Hand lediglich als Farce verblieb, die der Anstand erforderte. Später hatte Elfies Vater eingelenkt. Wenn sie ihr Leben unbedingt derart früh an das eines Mannes binden wolle, dann solle sie doch zumindest einen auswählen, der ihr eine gewisse Garantie auf Glück und vor allem Sicherheit bieten könne. Elfie hatte nur gelacht und provokant den Kopf in den Nacken geworfen, so wie jedes Mal, wenn sie anderer Meinung war als ihr Vater, was eigentlich meistens der Fall war. Sie wusste ganz genau, welcher Mann ihrem Vater an ihrer Seite vorschwebte: Richard Leibold. Einer seiner besten Freunde und ein treues Mitglied der NSDAP, einer Partei, die Harald Stemper mit glühendem Eifer vertrat und in die Heinrich sich bis jetzt einzutreten geweigert hatte. Sehr zum Leidwesen von Elfies Vater, der sich in letzter Zeit ausnahmslos mit Menschen umgab, die seine Liebe zu dieser Partei teilten. Zu oft waren Elfie und er bereits über die Ziele und Ansichten der NSDAP in Streit geraten, denn im Gegensatz zu ihrem Vater fand sie diese ganz und gar nicht überzeugend. Ihr Vater warf ihr dann immer vor, von Politik nicht die geringste Ahnung zu haben. Möglicherweise mochte er da sogar recht haben. Elfie interessierte sich nicht sonderlich für politische Angelegenheiten. Doch Politik hin oder her, Richard Leibold war nicht nur aufgrund seiner politischen Ansichten, sondern schlichtweg als Mensch ein Mann, der keineswegs für sie infrage kam. Zweifellos sah er nicht sonderlich schlecht aus, das musste man ihm zugestehen, aber er hatte eine überhebliche und abstoßende Art an sich, die Elfie einfach nicht ertragen konnte. Nicht einmal wenige Minuten lang. Außerdem war er gut fünfzehn Jahre älter als sie und verströmte einen so eigenartigen Geruch nach Alkohol und abgestandenem Zigarettenrauch, dass Elfie jedes Mal schlagartig übel wurde, wenn sie sich gemeinsam mit ihm in einem Raum aufhielt. Nein! Allein der Gedanke daran, dass sie diesen Mann heiraten sollte, hatte in ihr nichts anderes als Brechreiz und ein paar herzhafte Lachanfälle ausgelöst.

Glücklicherweise war ihre Mutter, Agathe Stemper, in dieser Angelegenheit ganz ihrer Meinung. Auch sie empfand die regelmäßige Anwesenheit Richard Leibolds in ihrem Hause als überaus unangenehm und gegen zwei starke Frauen hatte Elfies Vater sich dann schließlich doch nicht mehr durchzusetzen vermocht. Zähneknirschend hatte er in die Ehe von Elfie und Heinrich eingewilligt, wohl wissend, dass seine sture Tochter ihren Geliebten auch ohne die väterliche Zustimmung geheiratet hätte. Umso dankbarer war Elfie ihm heute Morgen gewesen, als er sich bei der Trauung aufrichtig Mühe gegeben hatte, nach außen hin das Bild eines zufriedenen Brautvaters abzugeben. Als er sie zum Altar geführt hatte, war ihm sogar eine kleine Träne der Rührung die Wange hinuntergeflossen, was besonders die Damen der Hochzeitsgesellschaft mit Ausrufen tiefsten Entzückens quittiert hatten. Auch seine Rede vor dem Essen konnte man nur als gelungen bezeichnen und er hatte sich mit keinem Wort anmerken lassen, dass ihm die Wahl seiner Tochter widerstrebte. Stattdessen hatte er mit seinem Schwiegersohn auf die Geburt vieler zukünftiger Stammhalter angestoßen und nur Elfie hatte bemerkt, wie die kleine Ader an seiner Stirn pulsiert hatte, so wie immer, wenn er versuchte, seinen Ärger zu unterdrücken.

Mit fortschreitender Stunde hatte sich Elfies Nervosität allmählich gelegt, als sich Harald Stemper, entgegen ihrer Befürchtungen, keinerlei Unfreundlichkeit gegenüber seinem Schwiegersohn erlaubte. Auch der nach und nach gesteigerte Alkoholkonsum führte nicht dazu, dass er seine sorgfältig aufrechterhaltene Fassung verlor. Dennoch war Elfie mehr als erleichtert gewesen, als sich schließlich auch der letzte Gast verabschiedet hatte und damit feststand, dass die Hochzeit ohne größere Peinlichkeiten vonstattengegangen war.

Im Nachhinein ärgerte sie sich sogar ein bisschen, weil sie sich aufgrund ihrer ständigen Angst vor einem möglichen Eklat emotional nicht vollständig auf ihre eigene Hochzeit hatte einlassen können. Zum Glück war sie noch nie ein Mensch gewesen, der verpassten Möglichkeiten hinterhertrauerte.

Und nun war sie Heinrichs Frau: Frau Elfie Gleißner. Das war das Einzige, was zählte. Heinrich würde sie zur glücklichsten Ehefrau der Welt machen, davon war sie überzeugt. Allein in dem einen Jahr, in dem sie sich nun kannten, hatte sie mehr Glück empfunden als in all den anderen Jahren ihres vorherigen Lebens zusammen und das lag einzig und allein an diesem wunderbaren Mann.

Dass er nach der Hochzeit jetzt auch noch mit einer ganz besonderen Überraschung aufwartete, war typisch für ihn. Wenn sie nur endlich diese dämliche Augenbinde abnehmen dürfte, um zu sehen, wohin er sie geführt hatte. Sie befanden sich definitiv irgendwo unter freiem Himmel, denn sie hörte liebliches Vogelgezwitscher und der Wind strich ihr zärtlich über die nackten Arme.

Zuerst waren sie ein Stück mit dem nagelneuen Auto gefahren, einem Geschenk von Heinrichs Eltern, und anschließend ein kleines Stück zu Fuß gegangen, wobei Heinrich bei jedem Schritt sorgsam darauf geachtet hatte, dass seine Braut nicht stolperte.

»Wie weit ist es denn noch?«, fragte Elfie ungeduldig.

»Wir sind da.«

Obwohl es kaum noch möglich schien, beschleunigte sich ihr Herzschlag zusätzlich. »Kann ich die Augenbinde dann endlich abnehmen?«

»Nein. Ich mache das.«

Ohne es zu sehen, spürte sie, wie er vor sie trat. Während er den Knoten an ihrem Hinterkopf löste, küsste er sie auf die nackte Stelle an der Stirn, woraufhin ein wohliger Schauder ihren Körper erzittern ließ.

»Ist dir kalt, mein Schatz?« Heinrich wirkte alarmiert.

»Nein«, antwortete Elfie mit all der Zärtlichkeit in der Stimme, die sie für ihren frisch angetrauten Ehemann empfand. »Ganz im Gegenteil. Mein Innerstes war noch nie so warm wie jetzt.«

In diesem Augenblick löste Heinrich das Tuch von ihren Augen und trat einen Schritt zur Seite, sodass Elfies Blick direkt auf die strahlend weiße Villa fiel. Sie war froh, dass sie Heinrichs Frage bereits beantwortet hatte, denn dieser Anblick verschlug ihr vollkommen die Sprache. Wie ein kleines Märchenschloss ragte die Villa vor ihr in die Höhe. Am Rand jeder einzelnen Stufe der imposanten Freitreppe lag jeweils eine rote Rose. Ein Teil der weißen Fassade wurde von der glühenden Abendsonne in goldenes Licht getaucht. Die verspielten Erkerchen und Türmchen verliehen dem Bild eine Romantik, die schon fast an Kitsch grenzte. Elfie war vollkommen überwältigt.

»Willkommen zu Hause«, sagte Heinrich lachend und hob sie schwungvoll auf seine Arme. »Ich dachte, wenn wir schon unser gemeinsames Leben beginnen, dann auch in unserem gemeinsamen Haus.«

»Das kann nicht dein Ernst sein.« Elfies Stimme klang heiser, während sie sich fühlte wie im Fieber.

»Doch«, antwortete Heinrich schlicht. »Die Villa ist mein Hochzeitsgeschenk für dich, mein Schatz. Ich habe sie vergangenen Monat gekauft. Für dich, für mich und natürlich für unsere fünf Söhne, mit deren Zeugung wir gleich beginnen werden, nachdem ich dir das wunderschöne Schlafzimmer gezeigt habe.«

»Fünf Söhne?« Ihr Ausruf war eine Mischung aus Überraschung, Entsetzen und Gelächter. »Wer soll denn so viele hungrige Mäuler stopfen?«

»Na ich. Du bist jetzt meine Frau, Elfie. Hör endlich auf, dich um Geld zu sorgen, es ist mehr als genug für zehn Stammhalter da. Die Firma läuft hervorragend. Es wird dir dein Leben lang an nichts fehlen, das verspreche ich dir.« Er zwinkerte ihr zu und küsste sie dann flüchtig auf die Nasenspitze. »Und jetzt lass’ mich endlich meine Braut über diese Schwelle tragen. Du bist zwar wirklich leicht, aber ewig kann ich dich auch nicht mehr auf den Armen halten.«

Elfie lachte. »Ich kann auch gerne zu Fuß gehen.«

»Das kommt ja überhaupt nicht infrage.«

Sie jauchzte freudig auf, als Heinrich sich einmal mit ihr auf dem Arm im Kreis drehte und anschließend auf die zauberhafte Villa zusteuerte, die von nun an ihr neues Zuhause sein sollte. Villa Gleißner, dachte Elfie schwärmerisch. Sie hätte es niemals für möglich gehalten, dass ein Mensch so glücklich sein könnte, wie sie es in diesem Moment war. Als sie auf Heinrichs Armen die von Rosen gesäumte Treppe hinaufschwebte, war sie sich sicher, mit dieser Ehe den besten Schritt ihres Lebens getan zu haben. Überwältigt von ihren eigenen Gefühlen ließ sie sich von einer Welle des Glücks forttragen, als Heinrich sie schließlich sanft auf das weiche Himmelbett legte und sie mit der Zeugung der geplanten fünf Stammhalter begannen.

Die folgenden Wochen vergingen wie ein Traum. Nachdem Elfie Raum für Raum erkundet hatte, fühlte sie sich schnell in der zauberhaften Villa zu Hause. Noch immer kamen ihr die Hochzeit mit Heinrich und der Einzug in dieses wunderbare Haus wie ein Traum vor, aus dem sie Angst hatte zu früh zu erwachen. Jeden Morgen, wenn sie die Augen aufschlug, öffnete sie zunächst die breite Flügeltür, die direkt vom Schlafzimmer auf den runden Balkon hinausführte, und ließ ihren Blick über den Garten schweifen. Fröhliches Gezwitscher drang aus den Bäumen und Sträuchern herauf, als wollten die Vögel mit ihrer Melodie verkünden, wie schön das Leben war. Am liebsten hätte Elfie in ihr Loblied mit eingestimmt, denn seit sie mit Heinrich verheiratet war, hatte sie das Gefühl, als hielte das Leben nur noch glückliche Tage für sie bereit. Jeden Morgen verabschiedete er sich mit einem zärtlichen Kuss von ihr, bevor er in die Firma fuhr, wo er leider bis spät am Abend blieb. Währenddessen war Elfie in ihrer Tagesgestaltung vollkommen frei. Wenn sie wollte, hatte sie die Möglichkeit, ihr Frühstück, das ihr ein eigens angestelltes Hausmädchen jeden Morgen zubereitete, bis in den Nachmittag hinein auszudehnen. Oder sie konnte durch den wunderschönen Garten schlendern, sich im Rosenpavillon in ein Buch vertiefen oder sich an dem kleinen Seerosenteich in die Sonne legen. Einmal hatte sie versucht, in dem hübschen Teich zu baden, doch das hatte sich als keine besonders gute Idee herausgestellt. Der See war derart mit Seerosen und Schlingpflanzen zugewachsen, dass sie sich bei jedem Versuch einer Schwimmbewegung in den langen Pflanzenteilen unter Wasser verheddert hatte. Nach dem missglückten Badeversuch hatte sie kurz überlegt, Heinrich zu bitten, die Pflanzen aus dem Teich herausnehmen zu lassen, doch dann hatte sie entschieden, dass es zu schade um diesen wunderbar romantischen Anblick wäre, den der Seerosenteich bot. Ja, sie war glücklich in ihrem neuen Zuhause. Definitiv. Doch an manchen Tagen wurde es ihr fast ein bisschen langweilig, so ganz allein in dem großen Haus. Wie gerne hätte sie sich ein paar Freundinnen eingeladen, doch alle Mädchen, die sie kannte, gingen einer geregelten Arbeit nach und hatten erst am Abend Zeit. Erst dann also, wenn Heinrich ohnehin wieder nach Hause kam und sie sich keineswegs mehr allein fühlte. Im Gegenteil. Wenn sie abends dann doch einmal ein paar Freundinnen einlud oder sich außerhalb der Villa im Ort verabredete, hatte sie jedes Mal ein schlechtes Gewissen, weil sie die wertvollen Abendstunden, die sie auch mit Heinrich hätte verbringen können, mit ihren Freundinnen verschwendete. Gut, Verschwendung war vielleicht der falsche Ausdruck, denn es war nicht zu leugnen, dass die jungen Frauen sich jedes Mal prächtig miteinander amüsierten, doch kaum dass sie die Villa verlassen hatte, sehnte sich Elfie wieder nach ihrem Ehemann zurück. Mit der Zeit ging sie immer seltener aus und auch die Einladungen, die sie aussprach, wurden stetig weniger. Stattdessen konzentrierte sie sich voll und ganz darauf, das Haus zu einem wundervollen Zuhause zu machen. Sie nähte Vorhänge und schmückte die Räume mit Pflanzen. Sie gestaltete Zimmer um und arrangierte neu gekaufte Möbel. Abends, wenn Heinrich nach Hause kam, erschöpft von der Arbeit und mit knurrendem Magen, dann wartete sie schon mit dem Essen auf ihn und begann sofort damit, ihn nach Strich und Faden zu verwöhnen. Das Dienstmädchen, welches Heinrich eingestellt hatte, entließ sie wieder, da sie selbst eine unbändige Freude am Kochen und Backen entwickelte, ganz zur Freude von Heinrich, der ihre regelmäßigen Kostproben ebenso genoss wie lobte. Elfie bemerkte nicht, dass sie sich immer mehr vom Leben der Außenwelt zurückzog und war glücklich in ihrer kleinen heilen Welt der selbstgewählten Einsamkeit. Nach und nach wurde die Villa zu ihrer Festung, in der sie als einsame Königin ohne Untertanen thronte. Immer seltener gelang es ihren Freundinnen, sie aus dem Haus zu locken. Als auch die Letzte von ihnen ihre Bemühungen schließlich aufgab, hatte Elfie sich längst so perfekt in ihrem Leben eingerichtet, dass sie die Einsamkeit gar nicht mehr bemerkte. Nur eines fehlte ihr noch zu ihrem Glück: ein Kind.

Bereits am Tag ihrer Hochzeit hatte Heinrich gesagt, dass er sich fünf Stammhalter wünsche. Was sie damals noch für einen Scherz gehalten hatte, stellte sich jedoch schnell als Ernst heraus. Immer wieder sprach er darüber, dass er sich sehnlichst einen strammen Jungen wünsche, der den Namen Gleißner mit Ehre fortführen werde, wenn sie beide längst verstorben seien. Leider wollte sich keine Schwangerschaft einstellen. Manchmal dauerte so etwas eben länger, tröstete sie sich. Elfie wusste, dass manche Frauen erst nach Monaten der Ehe schwanger wurden. Ihre Mutter hatte sogar einmal erzählt, dass sie selbst sechs Jahre lang gebraucht hatte, bis sie endlich mit Elfie schwanger gewesen war. Doch sechs Jahre waren eine viel zu lange Zeit. Elfie spürte zunehmend, wie das Ausbleiben der frohen Nachricht Heinrich bedrückte, auch wenn er ihr deshalb keinerlei Vorwürfe machte. Im Gegenteil. Er bot alle Verführungskünste auf und schlief regelmäßig, aber niemals zu fordernd mit ihr. Ein Verhalten, das sie zu schätzen wusste, doch der Umstand, dass auch das nichts half, bedrückte sie in Anbetracht seiner liebevollen Bemühungen nur umso mehr. Immer mehr fühlte sich das Ausbleiben der Schwangerschaft an wie ihr persönliches Versagen.

Eines Tages trieb sie die Verzweiflung in die Stadt. Einen großen Hut tief ins Gesicht gezogen und die Augen mit einer dunklen Sonnenbrille bedeckt, erwarb sie in einem Buchladen mehrere Ratgeber zum Thema des unerfüllten Kinderwunsches. Zu Hause angekommen verschlang sie ein Buch nach dem anderen und probierte sämtliche vorgeschlagenen Methoden aus, auch wenn manche von ihnen äußerst fragwürdig erschienen. Leider blieb der erhoffte Erfolg aus, denn nach wie vor zeigten sich keinerlei Anzeichen froher Erwartung. Seit Wochen wälzte sie bereits Seite um Seite der mehr oder weniger wissenschaftlichen Beschreibungen und hatte bisher noch keine Methode gefunden, die sie innerlich überzeugen konnte. Manches war auch schlichtweg nicht umsetzbar. In einem Buch wurde beispielsweise vorgeschlagen, sie solle in der Nacht mit Socken schlafen und in diese jeweils eine halbe Zwiebel stecken, weil dies die Körpergifte über Nacht aus den Fußsohlen ziehe. Wie hätte sie eine solche Aktion denn bitte Heinrich erklären sollen? Dennoch wollte sie nichts unversucht lassen, was auch nur die kleinste Hoffnung auf ein Kind versprach. Deshalb ging sie dazu über, sich tagsüber fünf Stunden in den Garten zu legen und die Zwiebeln in den Socken zu tragen, während sie weitere Ratgeber wälzte. Leider nur mit dem Ergebnis, dass Heinrich sie am Abend fragte, ob sie Zwiebelkuchen gebacken habe oder wo sonst der üble Gestank herrühre. Daraufhin hatte sie, um eine Ausrede verlegen, zunächst das ganze Haus gelüftet und dann versprochen, dass es nie wieder vorkäme. Zu ihrer Erleichterung bohrte Heinrich nicht weiter nach, sondern gab sich mit der frischen Luft zufrieden. Eine Schwangerschaft wollte sich nach wie vor nicht einstellen.

Monate später blieb nur noch ein einziges Buch übrig, das Elfie sich absichtlich bis zum Schluss aufgehoben hatte, weil es ihr ehrlich gesagt ein bisschen Angst machte. Es thematisierte die Beschwörung von Geistern zur Beförderung des Kinderwunsches.

Eines Morgens, als Heinrich ins Büro gefahren war, zog sich Elfie mit dem geheimnisvollen Buch ins Gästezimmer zurück und schloss sorgfältig hinter sich ab. Sie atmete einmal tief durch und legte anschließend den blauen Stoff aus, den sie glücklicherweise noch vom Nähen der Vorhänge übrig hatte. Dann zeichnete sie mit Kreide den großen Stern nach, der in dem eigenartigen Buch abgebildet war, sorgsam darauf bedacht, präzise den Anweisungen zu folgen. Auf den Ecken des Sterns platzierte sie jeweils eine Kerze und zündete sie der vorgegebenen Reihenfolge nach an. Dabei murmelte sie leise die Beschwörungsformel, die sie zur Sicherheit bereits am Tag vorher auswendig gelernt hatte, um ja keinen Fehler zu machen. Immer wieder warnte das Buch, dass das Ritual auch wirklich exakt eingehalten werden müsse, da schon der kleinste Fehler dazu führen könne, dass anstatt der guten auch böse Geister beschworen wurden. Wenn Elfie nur daran dachte, gleich mit übersinnlichen Mächten in Verbindung zu treten, breitete sich ein mulmiges Gefühl in ihrer Magengegend aus. Zumal immer wieder davon berichtet wurde, dass Menschen, die einen Fehler gemacht und aus Versehen böse Geister beschworen hatten, anschließend bis zu ihrem Lebensende von diesen besessen blieben.

Mit zitternden Fingern streute Elfie die vorbereiteten Rosenblätter über das Pentagramm und träufelte ihre Tränen darauf, die sie eigens für diesen Augenblick geweint und in dem kleinen Döschen gesammelt hatte. Weil es zu wenige gewesen waren, um der vorgegebenen Menge zu entsprechen, hatte sie sie mit ein paar Tropfen Wasser verdünnt, aber das würde hoffentlich nichts ausmachen. Dann stellte sie ein hohes Sektglas in die Mitte des Pentagramms, stach sich mit einer Nadel in den Finger und drückte einen Tropfen Blut in das Glas.

Mit zitternder Stimme sprach sie die Formel aus, welche die guten Geister beschwören sollte. Erst nachdem sie die Formel fünfmal gesprochen hatte, gelang es ihr, die Augen zu schließen, wie es für das Ritual vorgegeben war. Sie wiederholte den Spruch und rief sich in Erinnerung, was die Anleitung genauestens vorschrieb: siebenmal die Formel sprechen, dann auf die andere Seite des Sterns knien, dann nochmal dreizehnmal die Formel wiederholen.

Als sie die Seite wechselte, wurde sie bereits ein bisschen ruhiger. Nur noch fünfmal musste sie den Spruch fehlerfrei aufsagen, dann hatte sie es geschafft. Dann würden ihr die guten Geister hoffentlich endlich ein Kind schenken.

Elfies Schrei durchschnitt die Stille des Hauses, als das Glas in der Mitte des Pentagramms kippte und in mehrere Scherben zersprang. War sie versehentlich an einem Zipfel des Tuches hängen geblieben? Oder waren tatsächlich Geister anwesend, die das Glas umgeworfen hatten? Panisch sprang sie auf, drehte den Schlüssel im Schloss und rannte hinaus. Sie hatte die dreizehnte Formel nicht beendet.